Investigación cuenta el origen y apogeo de las colonias escolares en la provincia de San Antonio

Historiadores indagaron en el periodo que va entre 1900 y 1940, cuando estos lugares nacieron para darles a los niños más pobres una buena alimentación y formación durante el verano. La mayoría eran de Santiago.

La provincia de San Antonio siempre ha tenido vocación de balneario. Es una historia conocida: era el atractivo de la élite, que viajaba en carros tirados a caballos, y luego de la clase obrera que comenzó a viajar en tren. Pero entre ambos públicos también fue destino de miles de niños, que, con la promesa de tener cuatro comidas al día, fueron enviados por sus padres a las colonias escolares que se asentaron en el Litoral Central a principios del siglo 20.

Eso cuenta "Vacaciones para una infancia desvalida, las colonias escolares en Chile, 1900-1940", una investigación de los historiadores Jorge Luis Gaete Lagos y Juan Carlos Yánez Andrade, publicada en la última edición de la Revista de Historia de la Universidad de Concepción.

Pongámonos en contexto. Hacia finales del siglo 19 y principios del 20, la pobreza en el país era extrema, la mortalidad infantil igual de grave y los índices de escolaridad estaban por el suelo.

Al ver esa realidad, nacieron múltiples organizaciones de beneficencia. Estaba el Rotary Club, la Cruz Roja y otra larga lista de entidades que buscaba el patrocinio de los más acomodados de la sociedad santiaguina.

Así, en 1904 se estableció la Sociedad de Colonias Escolares impulsada por el profesor Domingo Villalobos, quien logró que un grupo de niños viajara hasta Constitución para pasar el verano, aprender oficios, practicar deportes y -sobre todo- alimentarse correctamente.

Las colonias, que luego recibieron el nombre del docente, sumaron respaldo y con el apoyo de los benefactores y el Estado se empezaron a hacer año a año en lugares apartados de Santiago, ojalá el campo, la cordillera o el mar. No tardaron mucho en fijarse en un apetecido y cercano balneario de la época: Llolleo.

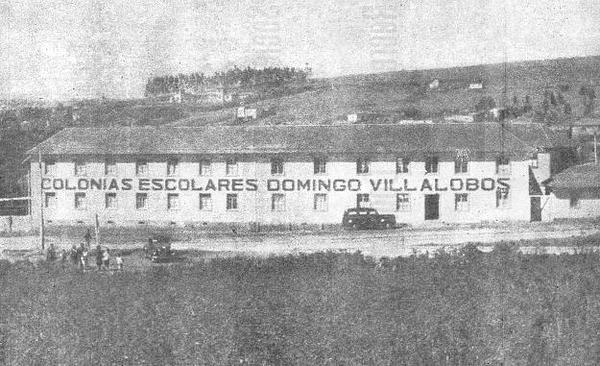

"Las complejidades del traslado al sur del país, así como la necesidad de contar con instalaciones propias, hicieron necesaria la adquisición en 1927 de un terreno de 1.000 metros cuadrados en la localidad costera de Llolleo", reseña la indagatoria.

Ese mismo año el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo hizo una donación de 100.000 pesos, lo que sumado a los 50.000 pesos de ahorro que tenía la Sociedad, ayudaron en la construcción de las instalaciones que hoy se mantienen en pie como el Colegio Francisco Bilbao.

Alrededor de esos años "se incorporaron las visitadoras sociales y enfermeras para verificar la situación de cada uno de los postulantes a las colonias". Todos tenían que tener buena conducta, carnet de vacunación y estar libres de enfermedades transmisibles.

No eran "años dorados". Eran tiempos desesperados donde las enfermedades y la muerte de los niños era una constante. El sarampión era una pandemia y la tuberculosis se mantenia con fuerza.

El proyecto se concibió, además de una medida social, como una solución "médica" e "higiénica" y era necesario que los niños fueran chequeados por un doctor antes de ser seleccionados. Era una fórmula que se había ocupado en países como España, Suecia y Argentina.

"La Sociedad de Colonias Escolares no fue la única institución que promovió las vacaciones para la infancia desvalida. A partir de mediados de la década de 1910 las colonias escolares se multiplicaron como producto de la acción de diferentes iniciativas privadas", dicen los investigadores.

"La Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria creó en 1914 la colonia escolar Vida y Patria. El procedimiento era el mismo al ya descrito anteriormente, con un proceso de selección de dos colonias, una para niños y otra para niñas, asesorado por un médico. El destino elegido fue la zona costera de El Tabo, donde había un local que pertenecía a la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria", prosigue.

El Rotary Club hizo lo mismo en Cartagena y la Escuela de Ciegos y Sordomundos en Tejas Verdes, con niños de entre 6 y 18 años.

El trabajo de los académicos consigna que no era fácil sacar "al menor de su medio familiar", pero que "en un contexto de precarización de la vida familiar y la dificultad que las familias tenían para asegurar el sustento diario de sus miembros, el hecho de que las colonias aseguraran las cuatro comidas diarias era lo suficientemente atractivo para que los padres comprendieran lo útil que era dejar partir a sus hijos".

Objetivos

El documento recoge el testimonio de una visitadora social que indicó que los objetivos eran "vigorizar el organismo de los escolares débiles, desnutridos y de escasos recursos, tonificar la psiquis del menor, cultivar los hábitos, desarrollar las tendencias sociales e intelectuales, enseñarle a conocer y comprender la belleza de la naturaleza y cultivarle el espíritu de observación y enseñarle a vivir de forma adecuada en la sociedad".

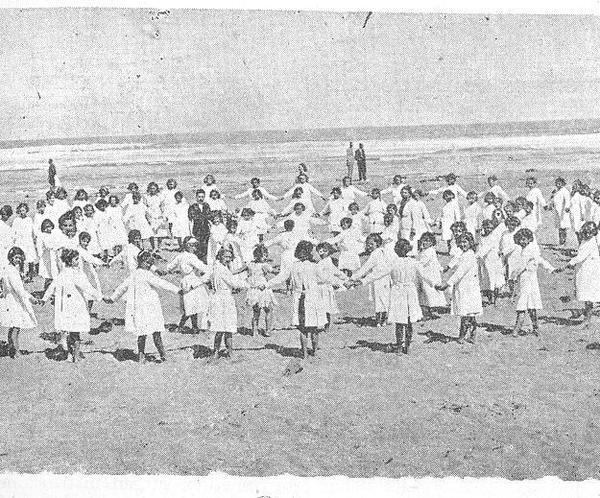

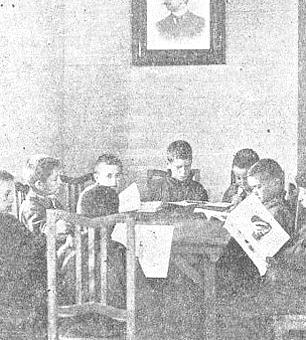

Vivían en condiciones estrictas. "El régimen diario comprendía actividades físicas, baños de mar, excursiones, lecturas, todo basado en el principio de la vida activa, dejando apto al menor para que pudiera comenzar adecuadamente su año escolar".

La intención era cultivar un ambiente familiar donde los docentes estaban al mando, quienes también eran sometidos al rigor de la sociedad de la época. "Los niños no verían licor en nuestras mesas, ni cigarros venenosos en nuestras bocas", cuenta el testimonio de un profesor recogido por la investigación.

En la zona tenían actividades como "las excursiones que incluía actividades al aire libre, como los paseos por la playa y lugares cercanos a Llolleo".

"Esta actividad ocupaba un lapso de tres a cuatro horas diarias, en las que podían practicar juegos, buscar rocas, recoger conchas, entre otras aficiones. En el caso de las colonias Domingo Villalobos, los niños fueron enviados a sectores como El Canelo, Barrancas, San Antonio, Santo Domingo y a otros lugares ubicados en zonas relativamente cercanas, las que, si se distanciaban un poco más de lo necesario, implicaba el llevar una once especial y cumplir con un plan extraordinario de entretenciones", narran los historiadores.

En estos espacios había "énfasis en la alimentación abundante y nutritiva por estar dirigidas a niños diagnosticados con raquitismo, desnutrición y debilidad general".

Por eso, "debían revertir de manera rápida su déficit alimenticio con preparaciones como leche con cuáquer (avena) y pan con miel para el desayuno, cazuelas, cochayuyo con papas, pantrucas, caldillo de pescado, tomaticán, guiso de coliflor y empanadas de horno para el almuerzo".

En algunos casos, "los empresarios de distintas firmas comerciales del puerto de San Antonio invitaron a los niños a realizar paseos en lancha por los alrededores, y a conocer las embarcaciones que se situaban en la bahía, entre las cuales se destacó el acorazado El Araucano (de la Armada)".

Además, "el deporte se transformó en un pasatiempo relevante en las colonias. El básquetbol fue la disciplina más popular en las colonias Domingo Villalobos, instalándose la primera cancha en Llolleo para practicarlo. Se organizaron equipos de niñas y niños, además de otro conformado por las profesoras, y uno de profesores y empleados, los cuales animaron campeonatos abiertos a la comunidad".

"En menor medida el fútbol también ocupó parte del desarrollo deportivo de los niños, quienes organizaron partidos con habitantes de las comunidades cercanas", consigna el artículo.

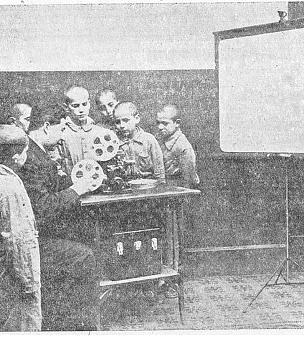

Había espacio para la cultura y "gracias al aporte del Departamento de Cinematografía Educativa de la Universidad de Chile, con el apoyo de su rector, Juvenal Hernández, y de su director, Armando Rojas, las colonias pudieron disponer de un proyector y de películas de carácter educativo, las que se proyectaban tres veces por semana, luego de la cena, incluyendo explicaciones sobre su contenido. En la misma línea, los empresarios de los cines de Llolleo y San Antonio permitieron que los niños entrasen de forma gratuita a las salas".

"La radio fue otro recurso importante en la formación de los colonos, disponiendo las colonias de una radio Phillips donada por la Logia Cóndor, ligada a la masonería, la cual amenizaba las horas de las comidas, permitiendo tener acceso a programas musicales".

La radio fue un estímulo para la formación de coros y orquestas, que ofrecían veladas de canto, danza y recitación.

Incluso, "se impulsó el periodismo entre los colonos, lo que derivó en la aparición de El Zancudo Escolar, periódico que fue publicado por un corto periodo, donde se plasmaba la experiencia de los menores en las colonias".

Los autores describen que "todas estas actividades concluían en veladas públicas organizadas en las dependencias de las colonias Domingo Villalobos y apoyadas por la brigada de boy scouts de Llolleo, la cual levantó un escenario para representar obras teatrales para la comunidad".

Plantean que "los vínculos con la comunidad eran muy importantes para la colonia, ya que permitía mostrar el trabajo realizado por la institución y los beneficios que recibían los escolares a través de esta iniciativa. En estas representaciones ofrecidas por los colonos, se cantaba el himno institucional y se mostraban sus dotes histriónicos, los que eran fomentados por los profesores. Mientras que las niñas ofrecían danzas, rondas y coros, los niños presentaban comedias y sainetes, ante un público formado por autoridades de San Antonio y Llolleo, además de vecinos y veraneantes".

Pero, "el régimen de las colonias, lejos de lo que pudiera pensarse, implicaba una disciplina estricta para que los colonos pudieran cumplir con todas las tareas encomendadas, por lo cual cada actividad era supervisada por los profesores. Junto con las actividades propiamente recreativas, los niños debían hacer el aseo de los dormitorios, de los patios y galerías, mantener los jardines, entre otras actividades".

"De acuerdo con las memorias de las colonias Domingo Villalobos, los colonos que presentaran mala conducta o no se adaptaran al régimen interno eran expulsados, previa evaluación de la dirección del consejo de profesores, siendo enviados de regreso a Santiago. Si bien el porcentaje de expulsados era menor, no alcanzando más allá del 10% del total de colonos, este hecho demuestra las dificultades de adaptación que algunos niños mostraban y la nostalgia que tenían de sus propias familias".

Finalmente, los académicos se preguntan si acaso el gran atractivo que desarrolló la provincia y que mantiene hasta la actualidad para el veraneo de los sectores más populares de Santiago tendrá relación con los niños que más tarde, convertidos en adultos, volvieron al lugar donde por primera vez conocieron el mar.

Y aunque la sociedad chilena ha cambiado y las urgencias que se vivían hace más de cien años ya no existen, la Sociedad de Colonias Domingo Villalobos sigue viva y contribuyendo en la costa central y en Santiago. Otras perecieron en el camino, pero gracias a su aporte, muchos niños no lo hicieron.

"Vacaciones para una infancia desvalida, las colonias escolares en Chile, 1900-1940" está disponible en el sitio www.revistas.udec.cl.